差別

2018年07月07日

ジャールカンドでの女性への暴力事件 その深層とは

ヤフーのトップニュースにもなっていたから読んだ人も多いと思うが、ジャールカンド州で起きた人身売買反対活動をしていた女性5人への集団レイプ事件がCNNやAFPによって報じられた。

ちょうどこのブログでもTre EssやThe Mellow Turtleといった、後進的なジャールカンド出身ながらも先鋭的な音楽を作っているアーティストを紹介したばかりだったので、珍しく日本にも取り上げられた同地の話題があまりにも救いのないニュースで呆然としてしまった。

こういった犯罪が理由の如何を問わず許し難いものであるということは当然のことではあるけれど、この報道からだと、ほとんどの人はジャールカンドは卑劣で暴力的な人たちが暮らす場所、という印象しか受けないのではないかと思う。

またインドでレイプか、とかね。

残念ながらそれも間違いではないのだけど、今回はこの事件の背景を自分なりに解説することで、インド社会の重層性や暗部を照らし出してみたいと思います。

この事件のあらましはこうだ。

地元警察によると、ジャールカンド州クンティ地区コチャン村で、銃器で武装した男たちが、人身売買に対する啓発活動をしていたカトリック系のNGOの女性たち5人に、集団で性的暴行を行った。

被害者の女性に対して、警察に通報しないよう脅迫する様子のビデオ映像なども見つかったという。

被害にあった女性たちは、女性が貧しさから性産業に身を落とす問題に対して、演劇を通して啓発する活動を行っていた。

犯行には地元部族による反体制運動「パッタルガディ」支持者が関与しているとみられている。

パッタルガディは外部の人間が自分たちの地域に入ったり定住したりすることを認めておらず、また同地区はマオイスト(毛沢東主義者)の温床としても知られている。

ジャールカンドでは先日も少女2人がレイプされ、火をつけられるという事件があったばかり。

(詳細はhttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180623-35121325-cnn-int、http://www.afpbb.com/articles/-/3179684?cx_part=search)

どうだろう。

この記事から、とんでもなく後進的な地域で起きた救いようのない暴力犯罪という以上の印象を受けることは難しい。

なんかテロリストみたいな連中も絡んでるし。

しかも、その後の報道では、事件は事前に周到に計画されていたと報じられている。

この事件の背景を探るためには、まずはこの記事の中で使われている「部族」という言葉に注目する必要がある。

インドで部族(tribe)と言った場合、ほぼ間違いなくそれは「指定部族(scheduled tribe=ST) 」を指していると考えてよい。

指定部族とは、「指定カースト(scheduled caste=SC)」と同じように差別されてきた歴史を持ち、後進的な暮らしを余儀なくされてきた人々で、そうした境遇ゆえに、進学や公共機関への就職において、一定の優遇措置を受けられることを表す政治的な呼称だ。

「カースト制度」は聞いたことがあっても、「指定部族」というのは初めて聞く人も多いことと思う。

なぜ「指定部族」が「指定カースト」とは別にカテゴライズされているのかというと、それは、その成り立ちが全く違うからだ。

「指定カースト」とは、ヒンドゥー社会の中で「死」や「汚れ」を扱うことなどを理由に社会の最下層に位置づけられてきた人々。

カースト序列の外にいるという意味で「アウトカースト」や「不可触民(アンタッチャブル)」と呼ばれることもあるが、それでもヒンドゥー教の概念の中で定義づけられた人々だと言うことができるだろう。

それに対して、「指定部族」は、ヒンドゥーやイスラム等の宗教や伝統とは異なる文化のもとで生きる人々のこと。

端的に言えば、インドの「先住民族」だ。

島国でないインドで「先住民族」と言われても分かりにくいと思うが、インドには、アーリア人がイラン、アフガニスタンからインド・パキスタンに侵入した紀元前1500年以前の言語や伝統のもとで今も暮らしている人々がいる。

(「先住民」を意味するAdevasi=アーディヴァーシーという言葉で呼ばれることもある)

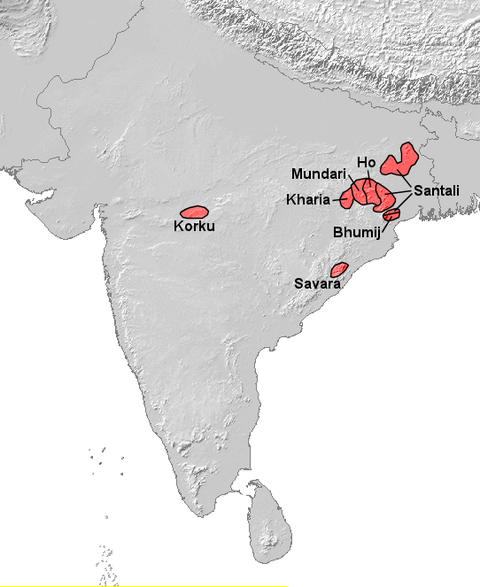

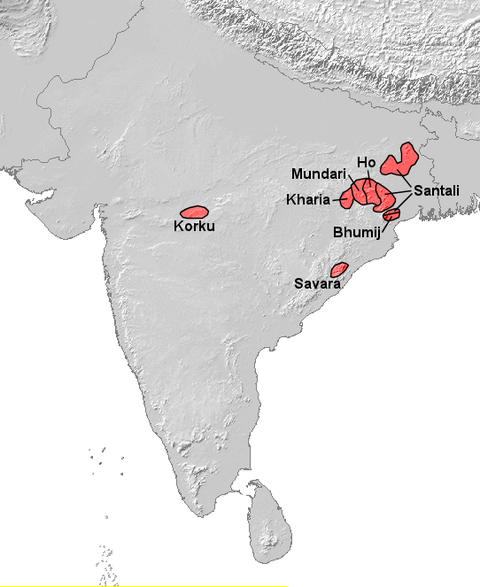

彼らがどれだけ独自の文化を保持してきたかということについては、この地図を見てもらうとよく分かると思う(出展:英語版Wikipedia)。

これは、言語学的に「ムンダ語派」とされる言語のインドでの分布を示したもので、この地図の中の東側のサンタリ語、ホー語、ムンダリ語などが話されている地域がほぼジャールカンド州内に位置している。

「ムンダ語派」は、ベトナム語やクメール語(カンボジアの公用語)と同じオーストロアジア語族に属する言語で、北インドの大部分で話されているインド・ヨーロッパ語族系の言語(ヒンディー語、ベンガリ語、パンジャービー語など)とは全く異なるルーツを持つ。

なかなか日本人にはイメージしにくいが、これは同じ言語系統の中にある日本語と琉球語よりもはるかに大きい差異があるということだ。

無理やり日本に例えて言うなら、長野とか岐阜のあたりにまったく異なる言語を話す人々が住んでいる、といった感じだろうか。

アムネスティによると、指定部族とされる人々はインド全体で461部族、総人口の8.2%を占める420万人にものぼるとされている。

国にとって無視できない割合の人々が、「指定部族」とされているというわけだ(割合が少なくても無視して良いわけではないが…)。

彼らは古代インドのバラモン教、仏教の時代も、イスラム王朝の支配下や英国統治下の時代も、独自の言語と文化のもと(もちろん、時代ごとに多数派の影響を受けながら)暮らしてきた人々だ。

彼らがどのような差別に晒されてきたかは、1989年に制定された「指定部族への虐待防止法」を見るとよく分かる。

この法律では、以下のような行為が「指定部族への虐待行為」として挙げられている。

第2章 第3条 第1項 指定カースト・指定部族に属さない者が、属す者に対し、

1.食用不可のもの、または食すと害のあるものを強制的に食べさせたり飲ませたりする

2.排泄物やごみを投げつけて負傷を負わせたり、死骸や廃棄物を住居やその近隣に放置するなどして嫌がらせをする

3.強制的に衣服を脱がせて裸にして人前を歩かせたり、顔や身体に落書きをするなどして人格を傷つける

4.指定カースト・指定部族の土地を不当に占拠し、耕し、又は所有権を移転させる

6.物乞いを強制したり、他の強制的な労働や負債をカタに労働を強いる

11.指定カースト・指定部族の女性の貞節を傷つける性的攻撃

(ウェブサイト「14年目のインド」から引用させていただきました)

このやたらと具体的な条文からは、こうした行為が指定部族に対して継続的に行われてきたことがうかがわれる。 差別や偏見に晒されてきた彼らは、多くが支配階層が近づかないような森林地帯に暮らし、独自の文化を守ってきた。

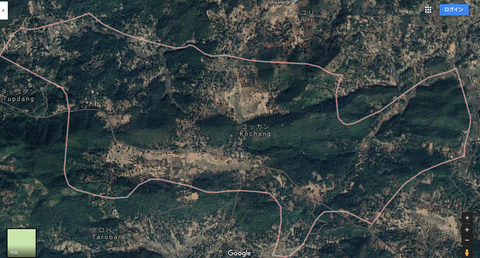

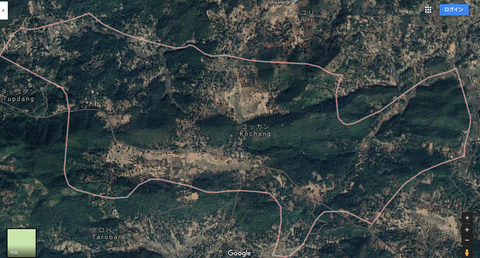

今回の事件が起きたコチャンという場所も、グーグルマップで見る限り人里離れた森林や畑が広がる地域のようだ。

だがしかし、時代の変化は彼らの安寧な暮らしを許さなかった。

ジャールカンド州は非常に地下資源が豊富な土地でもある。

「部族」の土地に資源が見つかると、採掘のために、多くの人々が大昔から暮らしてきた場所からの立ち退きを余儀なくされた。

立ち退きを主導したのは、大企業や州政府だ。

「指定部族」に与えられた、進学や就職で優遇される「留保制度」も、そもそも教育にアクセスできる環境がなければ意味がない。

差別や抑圧に耐えかねた彼らの一部はその主張を先鋭化させた。

記事の中にある「パッタルガディ」も、そのような極端な主張を持つグループだ。

曰く「ここはもともと我々が暮らしていた土地だ。政府のルールや選挙も我々には関係無い。よそ者は立ち入るな。出て行け」

彼らが毛沢東主義(マオイズム)に共感を寄せるのも、素朴な暮らしを続けてきたにもかかわらず、大企業や資本主義の論理の中で立ち退きや経済的後進性を余儀なくされるようになってしまったことを考えれば納得がいく。

マオイズムは農村をベースにした共同体を目指すものだが、時としてカンボジアのポルポト時代のように、強制労働や処刑が横行する悲劇を生む。

物質的豊かさを目指さず、あえて貧困と抑圧を目指すかのような方向性が加熱してしまいがちなのだ。

なぜそんな思想に共感する人々がいるのか、長らくアタクシは理解できないでいた。

でも、よく考えてみると、農業を主体とした共同体生活というのは、インドの貧しい農民にしてみれば、日常そのもの。

そして、指定部族には、そのささやかな日常生活すら脅かされ、奪われかねない現状がある。

高野秀行も書いていたことだが、マオイズムは農村主義と新自由主義的な都会との対立という軸で考えると分かりやすい。

最低限の豊かさや人間らしく生きる権利を得ること、それを想像することすら許されない環境におかれた指定部族の人々がマオイズムに惹かれるのは至極当然のことと言えるだろう。

インドでは地方の貧困地域を中心に「ナクサライト」と呼ばれる毛沢東主義ゲリラの活動が知られているが、貧しい農民たちがナクサライトの活動に共感を寄せる様子は、ケララ州出身の女性ジャーナリスト、アルンダティ・ロイの「ゲリラと森をゆく(原題:Walking with the comerades)」に詳しい。

また、襲われた女性たちはカトリック系のNGOに所属していたという。

キリスト教コミュニティーは、伝統的にインドの社会の中で差別的な待遇を受けてきた彼らに対する慈善活動を行っている。

カルカッタの路上で誰にも必要とされず亡くなってゆく貧しい人々に愛を注いだマザー・テレサのように、社会の中で虐げられてきた人々の中に神を見出し奉仕するという考え方だからだ。

いっぽうで、その対極に位置づけられるヒンドゥー至上主義の団体の中も、指定部族に対する支援活動をしている人たちがいる。

教育や職業訓練などのさまざまな支援を通して、ヒンドゥー社会の埒外に置かれていた指定部族を支援することによって、彼らを「ヒンドゥーのインド」の枠組みの中に取り込もうという動きだ。

イスラム教や仏教など、他の宗教系団体による支援もまた行われている。

いずれの団体も、抑圧されてきた人々を、宗教的な慈悲の精神に基づいて支援しているということに関して言えば、同じ志を有していると言える。

だが、例えばヒンドゥー系団体の人々からすれば、キリスト教やイスラム系の団体は、「ヒンドゥーの国であるべきインドの国民を分断しようとする輩」ということになるし、キリスト教やイスラム教の人々からすれば、ヒンドゥー系の団体は「排外主義的なナショナリズム団体」ということになる。

互いに反目こそすれ、共同して状況を改善しようとするのは難しい。

そして、こうした活動に興味を持たない大多数の人々や、より功利主義的な価値観に基づいて生きる人たちにとっては、そもそもこうした問題は他人事。

気の毒には思っても危険を顧みずに状況を改善しようなどとは思わない。

さらに、「指定部族」の中にも、今回のように善意の干渉すらも拒絶するほどに硬直化している人々もいるというわけだ。

この問題の解決にどれだけの時間がかかるのか、想像もつかない。

教育や経済的な成長だけで解決されるとも思えないし、そもそも万人が納得出来る「解決策」があるのかどうかも不明だ。

また、ルーツは違えど、このブログでも何度も触れてきた、インド北東部の人々も、多くが「指定部族」とされている。

北東部のミゾラム州やメガラヤ州では、人口の90%以上が指定部族とされているほどだ。

彼らもまた、地元では圧倒的マジョリティーでも、これまでに見てきたようにインド社会全体の中ではさまざまな差別や抑圧に晒されている。

今回扱ったテーマは、前回書いたEDMシーンの記事とはとても同じ国の話とは思えない話。

インドの多様性は、地理的、文化的なものだけでなく、人々が生きる「時代」の多様性でもある。

超近代的な都市生活を送っている人々もいれば、日本でいうと明治時代、いや江戸時代頃の農村と同じような環境や価値観で生きている人々もいる。

インドがどんな方向に進むにせよ、必ず取り残されてしまう人々がいるというのがインドの多様性の負の側面だ。

せめて、そうした多様性の軋みの中から、音楽という形で生み出されるさまざまな表現を通して、インド社会を今後も見て行きたいと思います。

たまには社会派なアッチャー・インディアでした。

ちょうどこのブログでもTre EssやThe Mellow Turtleといった、後進的なジャールカンド出身ながらも先鋭的な音楽を作っているアーティストを紹介したばかりだったので、珍しく日本にも取り上げられた同地の話題があまりにも救いのないニュースで呆然としてしまった。

こういった犯罪が理由の如何を問わず許し難いものであるということは当然のことではあるけれど、この報道からだと、ほとんどの人はジャールカンドは卑劣で暴力的な人たちが暮らす場所、という印象しか受けないのではないかと思う。

またインドでレイプか、とかね。

残念ながらそれも間違いではないのだけど、今回はこの事件の背景を自分なりに解説することで、インド社会の重層性や暗部を照らし出してみたいと思います。

この事件のあらましはこうだ。

地元警察によると、ジャールカンド州クンティ地区コチャン村で、銃器で武装した男たちが、人身売買に対する啓発活動をしていたカトリック系のNGOの女性たち5人に、集団で性的暴行を行った。

被害者の女性に対して、警察に通報しないよう脅迫する様子のビデオ映像なども見つかったという。

被害にあった女性たちは、女性が貧しさから性産業に身を落とす問題に対して、演劇を通して啓発する活動を行っていた。

犯行には地元部族による反体制運動「パッタルガディ」支持者が関与しているとみられている。

パッタルガディは外部の人間が自分たちの地域に入ったり定住したりすることを認めておらず、また同地区はマオイスト(毛沢東主義者)の温床としても知られている。

ジャールカンドでは先日も少女2人がレイプされ、火をつけられるという事件があったばかり。

(詳細はhttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180623-35121325-cnn-int、http://www.afpbb.com/articles/-/3179684?cx_part=search)

どうだろう。

この記事から、とんでもなく後進的な地域で起きた救いようのない暴力犯罪という以上の印象を受けることは難しい。

なんかテロリストみたいな連中も絡んでるし。

しかも、その後の報道では、事件は事前に周到に計画されていたと報じられている。

この事件の背景を探るためには、まずはこの記事の中で使われている「部族」という言葉に注目する必要がある。

インドで部族(tribe)と言った場合、ほぼ間違いなくそれは「指定部族(scheduled tribe=ST) 」を指していると考えてよい。

指定部族とは、「指定カースト(scheduled caste=SC)」と同じように差別されてきた歴史を持ち、後進的な暮らしを余儀なくされてきた人々で、そうした境遇ゆえに、進学や公共機関への就職において、一定の優遇措置を受けられることを表す政治的な呼称だ。

「カースト制度」は聞いたことがあっても、「指定部族」というのは初めて聞く人も多いことと思う。

なぜ「指定部族」が「指定カースト」とは別にカテゴライズされているのかというと、それは、その成り立ちが全く違うからだ。

「指定カースト」とは、ヒンドゥー社会の中で「死」や「汚れ」を扱うことなどを理由に社会の最下層に位置づけられてきた人々。

カースト序列の外にいるという意味で「アウトカースト」や「不可触民(アンタッチャブル)」と呼ばれることもあるが、それでもヒンドゥー教の概念の中で定義づけられた人々だと言うことができるだろう。

それに対して、「指定部族」は、ヒンドゥーやイスラム等の宗教や伝統とは異なる文化のもとで生きる人々のこと。

端的に言えば、インドの「先住民族」だ。

島国でないインドで「先住民族」と言われても分かりにくいと思うが、インドには、アーリア人がイラン、アフガニスタンからインド・パキスタンに侵入した紀元前1500年以前の言語や伝統のもとで今も暮らしている人々がいる。

(「先住民」を意味するAdevasi=アーディヴァーシーという言葉で呼ばれることもある)

彼らがどれだけ独自の文化を保持してきたかということについては、この地図を見てもらうとよく分かると思う(出展:英語版Wikipedia)。

これは、言語学的に「ムンダ語派」とされる言語のインドでの分布を示したもので、この地図の中の東側のサンタリ語、ホー語、ムンダリ語などが話されている地域がほぼジャールカンド州内に位置している。

「ムンダ語派」は、ベトナム語やクメール語(カンボジアの公用語)と同じオーストロアジア語族に属する言語で、北インドの大部分で話されているインド・ヨーロッパ語族系の言語(ヒンディー語、ベンガリ語、パンジャービー語など)とは全く異なるルーツを持つ。

なかなか日本人にはイメージしにくいが、これは同じ言語系統の中にある日本語と琉球語よりもはるかに大きい差異があるということだ。

無理やり日本に例えて言うなら、長野とか岐阜のあたりにまったく異なる言語を話す人々が住んでいる、といった感じだろうか。

アムネスティによると、指定部族とされる人々はインド全体で461部族、総人口の8.2%を占める420万人にものぼるとされている。

国にとって無視できない割合の人々が、「指定部族」とされているというわけだ(割合が少なくても無視して良いわけではないが…)。

彼らは古代インドのバラモン教、仏教の時代も、イスラム王朝の支配下や英国統治下の時代も、独自の言語と文化のもと(もちろん、時代ごとに多数派の影響を受けながら)暮らしてきた人々だ。

彼らがどのような差別に晒されてきたかは、1989年に制定された「指定部族への虐待防止法」を見るとよく分かる。

この法律では、以下のような行為が「指定部族への虐待行為」として挙げられている。

第2章 第3条 第1項 指定カースト・指定部族に属さない者が、属す者に対し、

1.食用不可のもの、または食すと害のあるものを強制的に食べさせたり飲ませたりする

2.排泄物やごみを投げつけて負傷を負わせたり、死骸や廃棄物を住居やその近隣に放置するなどして嫌がらせをする

3.強制的に衣服を脱がせて裸にして人前を歩かせたり、顔や身体に落書きをするなどして人格を傷つける

4.指定カースト・指定部族の土地を不当に占拠し、耕し、又は所有権を移転させる

6.物乞いを強制したり、他の強制的な労働や負債をカタに労働を強いる

11.指定カースト・指定部族の女性の貞節を傷つける性的攻撃

(ウェブサイト「14年目のインド」から引用させていただきました)

このやたらと具体的な条文からは、こうした行為が指定部族に対して継続的に行われてきたことがうかがわれる。 差別や偏見に晒されてきた彼らは、多くが支配階層が近づかないような森林地帯に暮らし、独自の文化を守ってきた。

今回の事件が起きたコチャンという場所も、グーグルマップで見る限り人里離れた森林や畑が広がる地域のようだ。

だがしかし、時代の変化は彼らの安寧な暮らしを許さなかった。

ジャールカンド州は非常に地下資源が豊富な土地でもある。

「部族」の土地に資源が見つかると、採掘のために、多くの人々が大昔から暮らしてきた場所からの立ち退きを余儀なくされた。

立ち退きを主導したのは、大企業や州政府だ。

「指定部族」に与えられた、進学や就職で優遇される「留保制度」も、そもそも教育にアクセスできる環境がなければ意味がない。

差別や抑圧に耐えかねた彼らの一部はその主張を先鋭化させた。

記事の中にある「パッタルガディ」も、そのような極端な主張を持つグループだ。

曰く「ここはもともと我々が暮らしていた土地だ。政府のルールや選挙も我々には関係無い。よそ者は立ち入るな。出て行け」

彼らが毛沢東主義(マオイズム)に共感を寄せるのも、素朴な暮らしを続けてきたにもかかわらず、大企業や資本主義の論理の中で立ち退きや経済的後進性を余儀なくされるようになってしまったことを考えれば納得がいく。

マオイズムは農村をベースにした共同体を目指すものだが、時としてカンボジアのポルポト時代のように、強制労働や処刑が横行する悲劇を生む。

物質的豊かさを目指さず、あえて貧困と抑圧を目指すかのような方向性が加熱してしまいがちなのだ。

なぜそんな思想に共感する人々がいるのか、長らくアタクシは理解できないでいた。

でも、よく考えてみると、農業を主体とした共同体生活というのは、インドの貧しい農民にしてみれば、日常そのもの。

そして、指定部族には、そのささやかな日常生活すら脅かされ、奪われかねない現状がある。

高野秀行も書いていたことだが、マオイズムは農村主義と新自由主義的な都会との対立という軸で考えると分かりやすい。

最低限の豊かさや人間らしく生きる権利を得ること、それを想像することすら許されない環境におかれた指定部族の人々がマオイズムに惹かれるのは至極当然のことと言えるだろう。

インドでは地方の貧困地域を中心に「ナクサライト」と呼ばれる毛沢東主義ゲリラの活動が知られているが、貧しい農民たちがナクサライトの活動に共感を寄せる様子は、ケララ州出身の女性ジャーナリスト、アルンダティ・ロイの「ゲリラと森をゆく(原題:Walking with the comerades)」に詳しい。

また、襲われた女性たちはカトリック系のNGOに所属していたという。

キリスト教コミュニティーは、伝統的にインドの社会の中で差別的な待遇を受けてきた彼らに対する慈善活動を行っている。

カルカッタの路上で誰にも必要とされず亡くなってゆく貧しい人々に愛を注いだマザー・テレサのように、社会の中で虐げられてきた人々の中に神を見出し奉仕するという考え方だからだ。

いっぽうで、その対極に位置づけられるヒンドゥー至上主義の団体の中も、指定部族に対する支援活動をしている人たちがいる。

教育や職業訓練などのさまざまな支援を通して、ヒンドゥー社会の埒外に置かれていた指定部族を支援することによって、彼らを「ヒンドゥーのインド」の枠組みの中に取り込もうという動きだ。

イスラム教や仏教など、他の宗教系団体による支援もまた行われている。

いずれの団体も、抑圧されてきた人々を、宗教的な慈悲の精神に基づいて支援しているということに関して言えば、同じ志を有していると言える。

だが、例えばヒンドゥー系団体の人々からすれば、キリスト教やイスラム系の団体は、「ヒンドゥーの国であるべきインドの国民を分断しようとする輩」ということになるし、キリスト教やイスラム教の人々からすれば、ヒンドゥー系の団体は「排外主義的なナショナリズム団体」ということになる。

互いに反目こそすれ、共同して状況を改善しようとするのは難しい。

そして、こうした活動に興味を持たない大多数の人々や、より功利主義的な価値観に基づいて生きる人たちにとっては、そもそもこうした問題は他人事。

気の毒には思っても危険を顧みずに状況を改善しようなどとは思わない。

さらに、「指定部族」の中にも、今回のように善意の干渉すらも拒絶するほどに硬直化している人々もいるというわけだ。

この問題の解決にどれだけの時間がかかるのか、想像もつかない。

教育や経済的な成長だけで解決されるとも思えないし、そもそも万人が納得出来る「解決策」があるのかどうかも不明だ。

また、ルーツは違えど、このブログでも何度も触れてきた、インド北東部の人々も、多くが「指定部族」とされている。

北東部のミゾラム州やメガラヤ州では、人口の90%以上が指定部族とされているほどだ。

彼らもまた、地元では圧倒的マジョリティーでも、これまでに見てきたようにインド社会全体の中ではさまざまな差別や抑圧に晒されている。

今回扱ったテーマは、前回書いたEDMシーンの記事とはとても同じ国の話とは思えない話。

インドの多様性は、地理的、文化的なものだけでなく、人々が生きる「時代」の多様性でもある。

超近代的な都市生活を送っている人々もいれば、日本でいうと明治時代、いや江戸時代頃の農村と同じような環境や価値観で生きている人々もいる。

インドがどんな方向に進むにせよ、必ず取り残されてしまう人々がいるというのがインドの多様性の負の側面だ。

せめて、そうした多様性の軋みの中から、音楽という形で生み出されるさまざまな表現を通して、インド社会を今後も見て行きたいと思います。

たまには社会派なアッチャー・インディアでした。

goshimasayama18 at 00:54|Permalink│Comments(0)