ベンガル

2020年04月05日

ベンガルの漂泊の歌い人、バウルとボブ・ディラン

映画『タゴール・ソングス』を見て以来、すっかりベンガルにはまっている。

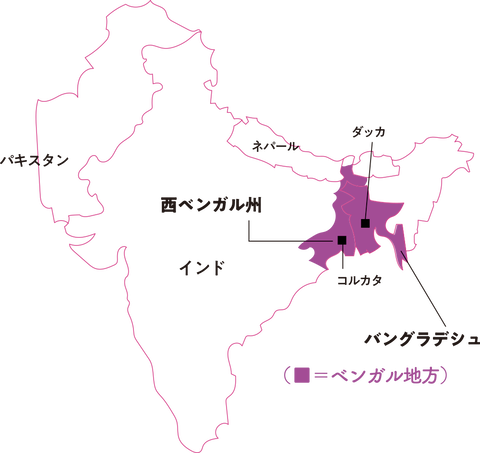

改めて説明すると、「ベンガル」とはインド東部のウエスト・ベンガル州とバングラデシュを合わせた、ベンガル語が話されている地域のことである。

(画像出典:映画『タゴール・ソングス』公式サイトhttp://tagore-songs.com)

ベンガルの音楽文化を語るうえで、避けて通れないのが「バウル(Baul)」だ。

バウルは、インド領ウエストベンガルにもバングラデシュにも存在する漂泊の「歌い人」である。

バウルはUNESCOによって世界文化遺産にも認定されているが、彼らを的確に定義するのは難しい。

「吟遊詩人」「神秘的詩人」「芸術的修行者」などと言われることもあるようだが、研究者によっても、また個々のバウルによってもその解釈は異なるようだ。

バウルの特徴として、概ね共通認識となっている点を挙げるとすれば、こんなところだろうか。

「吟遊詩人」「神秘的詩人」「芸術的修行者」などと言われることもあるようだが、研究者によっても、また個々のバウルによってもその解釈は異なるようだ。

バウルの特徴として、概ね共通認識となっている点を挙げるとすれば、こんなところだろうか。

- バウルは、俗世を捨てた放浪の行者である。

- バウルは宗教やカーストにとらわれない存在である。バウルになる前、ヒンドゥーを信仰していた者もムスリムだった者もいる。バウルの思想は、特定の宗教を拠り所にしていない。また、上位のカーストでも、最下位のカーストでも、バウルになってしまえば関係ない。男のバウルだけではなく、女のバウル(バウリニ)もいる。

- バウルは世襲ではない。バウルの家に生まれたからといって子がバウルになるのではないし、バウルの家に生まれなくてもバウルになれる。

- バウルは師匠のもとで修行する。弟子入りや出家に似た儀式を経て、バウルとなる。

- バウルはマドゥコリと呼ばれる托鉢で生活する。

- バウルは「歌い人」として認識されることが多いが、その修行は歌だけに限らない。ヨーガのような精神的な修行も求められる(むしろ、精神的な修練がバウルの本質だとする見方も多い)。

- 最近は、俗世を捨てず週末だけバウルの修行をする者や、修行はあまりせずにバウルの歌を歌う者もいる。彼らをバウルと考えて良いかどうかは意見が分かれる。

ベンガル語の「バウル」という言葉は、もともと「狂気」という意味を持っているという。

世俗の生活や世間の常識から自由になり、一心に己の信仰(特定の宗教に寄らない彼らの生き方を信仰と呼ぶのは少し違和感があるが)を追求して生きる人々が、バウルなのである。

世俗の生活や世間の常識から自由になり、一心に己の信仰(特定の宗教に寄らない彼らの生き方を信仰と呼ぶのは少し違和感があるが)を追求して生きる人々が、バウルなのである。

バウルは彼らの間に伝わる伝統的な歌も歌うし、自作の歌も歌う。

彼らの歌には深い意味が込められているが、その歌詞の意味は、バウル以外には容易には分からないような比喩的な表現がされているという。

彼らの歌には深い意味が込められているが、その歌詞の意味は、バウル以外には容易には分からないような比喩的な表現がされているという。

バウルについて日本や欧米で紹介するときに、必ずと言っていいほど言及されるフレーズがある。

それは「バウルはボブ・ディランにも影響を与えた」というものだ。

確かに孤高の歌い人のイメージを持つボブ・ディランとバウルのイメージは重なるが、もしこの話が本当だとしたら、ディランは、いったいどこでこのベンガルの修行者と出会ったのだろうか。

ディランの音楽には、ビートルズやストーンズのようにインドの楽器を導入した曲があるわけではないし、彼がインドから思想的な影響を受けているという話も聞いたことがない。

はたして、ディランはいつ、どこでバウルに出会い、どのような影響を受けたのだろうか。

調べてみると、話は1967年のコルカタにさかのぼるようだ。

当時コルカタのカーリーガート付近に住んでいたあるバウルのもとに、コルカタきっての高級ホテルであるオベロイ・グランドの使者がやってきた。

どうしても彼の歌を聴きたいという客が宿泊しているのだという。

このバウルの名前はプルナ・ダシュ・バウル(Purna Das Baul)。

父も妻も弟も息子もバウルという、生粋のバウル文化の中で生きてきた男だ。

調べてみると、話は1967年のコルカタにさかのぼるようだ。

当時コルカタのカーリーガート付近に住んでいたあるバウルのもとに、コルカタきっての高級ホテルであるオベロイ・グランドの使者がやってきた。

どうしても彼の歌を聴きたいという客が宿泊しているのだという。

このバウルの名前はプルナ・ダシュ・バウル(Purna Das Baul)。

父も妻も弟も息子もバウルという、生粋のバウル文化の中で生きてきた男だ。

オベロイ・グランドで彼を待っていたのは、アルバート・グロスマン(Albert Grossman)というアメリカ人だった。

当時、ジャニス・ジョプリンやボブ・ディラン、ピーター・ポール&マリーらのマネージャーを務めていた人物だ。

当時、ジャニス・ジョプリンやボブ・ディラン、ピーター・ポール&マリーらのマネージャーを務めていた人物だ。

プルナがバウルの歌を披露すると、グロスマンはすっかり夢中になり、彼にアメリカをツアーしないかと持ちかけてきた。

この頃のアメリカでは、激化するベトナム戦争への反発から、若者達の間でカウンターカルチャーとしてヒッピームーブメントが巻き起こっていた。

彼らは過度な物質主義に偏った西洋文明への反発から、東洋、とくにインドの文化に接近していった。

シタール奏者のラヴィ・シャンカルがビートルズ(とくにジョージ・ハリスン)に多大な影響を与え、有名なウッドストック・フェスティバルに出演したのもこの頃だ。

精神的な要素を重視するインド文化は、その是非はともかく、マリファナやLSDで新しい意識を覚醒させようというヒッピー文化との親和性も高かった。

俗世を捨てた行者であり、歌い人であるバウルが受け入れられる土壌が、確かに当時のアメリカにはあったのだ。

この頃のアメリカでは、激化するベトナム戦争への反発から、若者達の間でカウンターカルチャーとしてヒッピームーブメントが巻き起こっていた。

彼らは過度な物質主義に偏った西洋文明への反発から、東洋、とくにインドの文化に接近していった。

シタール奏者のラヴィ・シャンカルがビートルズ(とくにジョージ・ハリスン)に多大な影響を与え、有名なウッドストック・フェスティバルに出演したのもこの頃だ。

精神的な要素を重視するインド文化は、その是非はともかく、マリファナやLSDで新しい意識を覚醒させようというヒッピー文化との親和性も高かった。

俗世を捨てた行者であり、歌い人であるバウルが受け入れられる土壌が、確かに当時のアメリカにはあったのだ。

プルナ・ダシュ・バウルはグロスマンの提案を承諾し、弟のラクスマン・ダシュ・バウルを含むバウルの楽団を結成して、アメリカ各地で公演を行うことになった。

ボブ・ディランがバウルに初めて出会ったのは、どうやらこの時のようだ。

バウルの楽団は、当時ディランがニューヨークに所有していたビッグ・ピンクと呼ばれる住居兼スタジオでも演奏を行った。

その様子はディランとともにプレイしていたザ・バンドのガース・ハドソン(Garth Hudson)によってプロデュースされ、"Bengali Bauls at Big Pink"というタイトルで音源化されている。

ディランは確かにバウルに感銘を受けたのだろう。

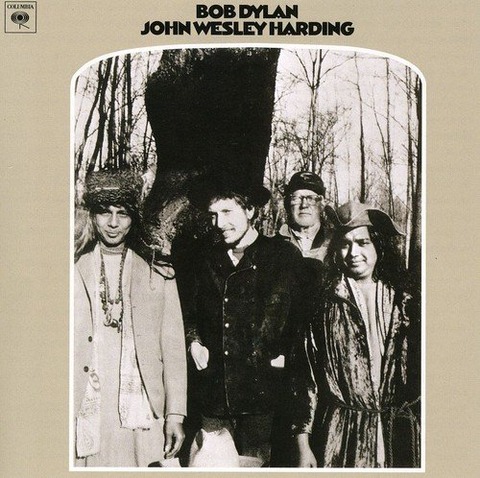

プルナとラクスマンの兄弟は、ディランが67年末に発表したアルバム"John Wesley Harding"のジャケットにも登場している。

(ディランの左右にいるのがバウルの兄弟)

とはいえ、その後のディランの音楽にバウル音楽の要素が見られるわけではない。

バウルの楽団は、当時ディランがニューヨークに所有していたビッグ・ピンクと呼ばれる住居兼スタジオでも演奏を行った。

その様子はディランとともにプレイしていたザ・バンドのガース・ハドソン(Garth Hudson)によってプロデュースされ、"Bengali Bauls at Big Pink"というタイトルで音源化されている。

ディランは確かにバウルに感銘を受けたのだろう。

プルナとラクスマンの兄弟は、ディランが67年末に発表したアルバム"John Wesley Harding"のジャケットにも登場している。

(ディランの左右にいるのがバウルの兄弟)

とはいえ、その後のディランの音楽にバウル音楽の要素が見られるわけではない。

ディランがバウルの何に影響されているのかと言えば、それは彼らの生き方や、音楽や詩に向き合う姿勢ということになるだろう。

プルナ・ダシュ・バウルに、ディランはこう語ったという。

プルナ・ダシュ・バウルに、ディランはこう語ったという。

「俺たちはどちらもルーツの音楽を歌っている。俺たちの目的は同じなんだ。俺たちは人々のために歌ってる。音楽を通して物語や愛を伝えているんだ。君がベンガルのバウルなら、俺はアメリカのバウルさ」

新しいサウンドを模索していたビートルズやサイケデリック・ロックのバンドたちが、インド古典楽器の瞑想的な響きを導入したのに対して、歌詞(ことば)を伝えることを重視したディランが、詩人であり行者でもあるバウルに惹かれたというのは興味深い。

新しいサウンドを模索していたビートルズやサイケデリック・ロックのバンドたちが、インド古典楽器の瞑想的な響きを導入したのに対して、歌詞(ことば)を伝えることを重視したディランが、詩人であり行者でもあるバウルに惹かれたというのは興味深い。

西洋文化に代わるものとして、インドのメインストリーム的な伝統文化への接近を試みた当時の多くの人々とは異なり、ディランはベンガルの「伝統的アウトサイダー」に共感したのだ。

こうして始まった彼らの親交は途切れることなく続き、1990年にはプルナの息子の結婚式のために、ディランはプライベートでコルカタを訪れたという。

ここでもう一度時計の針を1967年に戻したい。

そもそもの話になるが、アルバート・グロスマンは、いったいどこでバウルのことを知ったのだろうか。

こうして始まった彼らの親交は途切れることなく続き、1990年にはプルナの息子の結婚式のために、ディランはプライベートでコルカタを訪れたという。

ここでもう一度時計の針を1967年に戻したい。

そもそもの話になるが、アルバート・グロスマンは、いったいどこでバウルのことを知ったのだろうか。

当時のアメリカでバウルが広く知られていたとも思えないし、流浪の歌い人であるバウルがグロスマンの行動半径にいたとも考えにくい。

おそらくだが、グロスマンは親交のあったビート詩人のアレン・ギンズバーグを通してバウルのことを知ったのではないだろうか。

ギンズバーグは、ヒップームーブメントから20年ほどさかのぼる1940年代末にニューヨークで勃興したビート文学(ビートジェネレーション、ビートニク)を代表する作家の一人だ。

ビート文学の作家たちは、自由な精神性、ドラッグの使用、東洋思想への傾倒などを特徴としており、ヒッピーたちにも大きな影響を与えた。

50年代にインドを訪れたことがあるギンズバーグは、コルカタに長く滞在してベンガルの詩人たちとの交友を深めたという。

ギンズバーグはそこでバウルの文化にも触れたようで、とくに2000曲ものバウル・ソングを作ったと言われる19世紀の伝説的なバウル、ラロン・シャーに大きな影響を受けたと言われている。

グロスマンがギンズバーグから、この街に暮らすプルナ・ダシュ・バウルについて聞いていたとしても、不思議ではない。

ところで、バウルの歌は、ベンガルが誇る大文学者タゴールにも多大な影響を与えていることが知られている。

というよりも、かつてはベンガルでも「奇妙な歌を歌う世捨て人」となかば蔑まれていたバウルは、タゴールが評価したことによって、その文化的価値が認められるようになったという。

タゴールが再評価し、ベンガルの詩人たちに受け継がれたバウルの文化が、ギンズバーグを介してボブ・ディランにまで繋がっているということになる。

アジア人で最初のノーベル賞受賞者タゴールと、シンガーソングライターとして初のノーベル賞受賞者であるボブ・ディランの両方にインスピレーションを与えたバウルの存在は、我々が考えるよりもずっと大きいのかもしれない。

ところで、ベンガル文化がニューヨークのカウンターカルチャーに及ぼした文化的な影響は、バウルからディランへの一方向だけのものではなかった。

ディランもまた、ベンガル、とくにコルカタの文化に大きな影響を与えているのだ。

2013年にリリースされた世界中のミュージシャンによるボブ・ディランのトリビュートアルバム"From Another World"では、プルナ・ダシュ・バウルは彼の代表曲のひとつ"Mr. Tambourine Man"を披露している。

歌詞もベンガル語に訳されており、言われなければオリジナルのバウル・ソングかと思ってしまうような出来栄えだ。

ベンガルにおけるディランの影響は彼のみにとどまらない。

コルカタのシンガーソングライターKabir Sumanはディランの代表曲"Blowin' in the Wind"(『風に吹かれて』)をベンガル語でカバーしている。

また別のシンガーによる『風に吹かれて』のカバーもある。

もはや完全にオリジナルなメロディーラインになってしまっているが、ディランがバウルの音楽性ではなく精神に影響されたように、この曲もディランが曲を通して伝えようとしたメッセージをカバーしているということなのだろう。

長きにわたりイギリスによるインド統治の中心地だったコルカタは、インドではかなり早くから英語のロックが受容されていた街だ。

ギンズバーグは、ヒップームーブメントから20年ほどさかのぼる1940年代末にニューヨークで勃興したビート文学(ビートジェネレーション、ビートニク)を代表する作家の一人だ。

ビート文学の作家たちは、自由な精神性、ドラッグの使用、東洋思想への傾倒などを特徴としており、ヒッピーたちにも大きな影響を与えた。

50年代にインドを訪れたことがあるギンズバーグは、コルカタに長く滞在してベンガルの詩人たちとの交友を深めたという。

ギンズバーグはそこでバウルの文化にも触れたようで、とくに2000曲ものバウル・ソングを作ったと言われる19世紀の伝説的なバウル、ラロン・シャーに大きな影響を受けたと言われている。

グロスマンがギンズバーグから、この街に暮らすプルナ・ダシュ・バウルについて聞いていたとしても、不思議ではない。

ところで、バウルの歌は、ベンガルが誇る大文学者タゴールにも多大な影響を与えていることが知られている。

というよりも、かつてはベンガルでも「奇妙な歌を歌う世捨て人」となかば蔑まれていたバウルは、タゴールが評価したことによって、その文化的価値が認められるようになったという。

タゴールが再評価し、ベンガルの詩人たちに受け継がれたバウルの文化が、ギンズバーグを介してボブ・ディランにまで繋がっているということになる。

アジア人で最初のノーベル賞受賞者タゴールと、シンガーソングライターとして初のノーベル賞受賞者であるボブ・ディランの両方にインスピレーションを与えたバウルの存在は、我々が考えるよりもずっと大きいのかもしれない。

ところで、ベンガル文化がニューヨークのカウンターカルチャーに及ぼした文化的な影響は、バウルからディランへの一方向だけのものではなかった。

ディランもまた、ベンガル、とくにコルカタの文化に大きな影響を与えているのだ。

2013年にリリースされた世界中のミュージシャンによるボブ・ディランのトリビュートアルバム"From Another World"では、プルナ・ダシュ・バウルは彼の代表曲のひとつ"Mr. Tambourine Man"を披露している。

歌詞もベンガル語に訳されており、言われなければオリジナルのバウル・ソングかと思ってしまうような出来栄えだ。

ベンガルにおけるディランの影響は彼のみにとどまらない。

コルカタのシンガーソングライターKabir Sumanはディランの代表曲"Blowin' in the Wind"(『風に吹かれて』)をベンガル語でカバーしている。

また別のシンガーによる『風に吹かれて』のカバーもある。

もはや完全にオリジナルなメロディーラインになってしまっているが、ディランがバウルの音楽性ではなく精神に影響されたように、この曲もディランが曲を通して伝えようとしたメッセージをカバーしているということなのだろう。

長きにわたりイギリスによるインド統治の中心地だったコルカタは、インドではかなり早くから英語のロックが受容されていた街だ。

とりわけディランは多くのミュージシャンたちに影響を与え、とくに詩人としてこの地で高く評価されているという。

ベンガルは、インド独立運動の中心地となった社会運動への意識の高い土地でもある。

そもそもこの地方がインドとバングラデシュの二つの国に分割されたのも、独立運動の勢いを削ぐために、イギリスがヒンドゥーとムスリムの居住地を分けて統治したことが原因だ。

ウエストベンガルは、インドのひとつの州となったのちも社会運動が活発で、長きにわたって共産党が州政権の座についていたことでも知られている。

1960年代のアメリカでプロテスト・フォークを代表する存在でもあったボブ・ディランが、こうした背景を持つこの地で高く評価されるのは当然と言えるだろう。

コルカタにはディランを讃えるこんなポエトリー・リーディングの音源まで存在している。

自らを「アメリカのバウル」と称したボブ・ディランと、そんなディランを詩人として讃えるコルカタの人たち。

そこには、何百年も前からアウトサイダーとして生きてきたバウルの文化と、20世紀のアメリカのカウンターカルチャーの旗手の心が重なって生まれた、美しい交流があったのだ。

参考サイト:

https://www.livemint.com/Leisure/qjaPL5lDYAtYJUrqeLdEkL/Bob-Dylan-and-the-Bauls.html

https://www.thequint.com/lifestyle/art-and-culture/tagore-bob-dylan-allen-ginsberg-connection-with-bauls-of-bengal

https://scroll.in/reel/957580/documentary-if-not-for-you-finds-that-bob-dylan-is-like-a-local-resident-of-calcutta

https://scroll.in/reel/957580/documentary-if-not-for-you-finds-that-bob-dylan-is-like-a-local-resident-of-calcutta

https://www.thehindu.com/entertainment/music/a-documentary-tracks-kolkatas-long-lasting-love-affair-with-bob-dylan/article31110327.ece

参考文献:

村瀬 智『風狂のうたびと バウルの文化人類学的研究』東海大学出版部 2017年

川内 有緒『バウルの歌を探しに バングラデシュの喧騒に紛れ込んだ彷徨の記録』幻冬舎文庫 2015年

--------------------------------------

凡平自選の2018年のおすすめ記事はこちらからどうぞ!

凡平自選の2019年のおすすめ記事はこちらから!

ジャンル別記事一覧!

ベンガルは、インド独立運動の中心地となった社会運動への意識の高い土地でもある。

そもそもこの地方がインドとバングラデシュの二つの国に分割されたのも、独立運動の勢いを削ぐために、イギリスがヒンドゥーとムスリムの居住地を分けて統治したことが原因だ。

ウエストベンガルは、インドのひとつの州となったのちも社会運動が活発で、長きにわたって共産党が州政権の座についていたことでも知られている。

1960年代のアメリカでプロテスト・フォークを代表する存在でもあったボブ・ディランが、こうした背景を持つこの地で高く評価されるのは当然と言えるだろう。

コルカタにはディランを讃えるこんなポエトリー・リーディングの音源まで存在している。

自らを「アメリカのバウル」と称したボブ・ディランと、そんなディランを詩人として讃えるコルカタの人たち。

そこには、何百年も前からアウトサイダーとして生きてきたバウルの文化と、20世紀のアメリカのカウンターカルチャーの旗手の心が重なって生まれた、美しい交流があったのだ。

参考サイト:

https://www.livemint.com/Leisure/qjaPL5lDYAtYJUrqeLdEkL/Bob-Dylan-and-the-Bauls.html

https://www.thequint.com/lifestyle/art-and-culture/tagore-bob-dylan-allen-ginsberg-connection-with-bauls-of-bengal

https://scroll.in/reel/957580/documentary-if-not-for-you-finds-that-bob-dylan-is-like-a-local-resident-of-calcutta

https://scroll.in/reel/957580/documentary-if-not-for-you-finds-that-bob-dylan-is-like-a-local-resident-of-calcutta

https://www.thehindu.com/entertainment/music/a-documentary-tracks-kolkatas-long-lasting-love-affair-with-bob-dylan/article31110327.ece

参考文献:

村瀬 智『風狂のうたびと バウルの文化人類学的研究』東海大学出版部 2017年

川内 有緒『バウルの歌を探しに バングラデシュの喧騒に紛れ込んだ彷徨の記録』幻冬舎文庫 2015年

--------------------------------------

「軽刈田 凡平(かるかった ぼんべい)のアッチャーインディア 読んだり聞いたり考えたり」

更新情報や小ネタはTwitter, Facebookで!

凡平自選の2018年のおすすめ記事はこちらからどうぞ!

凡平自選の2019年のおすすめ記事はこちらから!

ジャンル別記事一覧!

goshimasayama18 at 14:25|Permalink│Comments(3)

2020年03月23日

『タゴール・ソングス』が描く「うた」と人間の理想的な関係

2020年4月18日(土)からポレポレ東中野で公開される映画『タゴール・ソングス』のパンフレットに少し感想文のようなものを書かせてもらっている。

というわけで、パンフの内容と若干重複するところもあるのだけど、ここであらためて映画『タゴール・ソングス』について書いてみたい。

そもそもの話になるが、タゴールという名前を聞いたことがある人でも、「タゴール・ソング」を知らないという人は多いのではないだろうか。(私もそうだった)

1861年、当時イギリス領インドの首都だったコルカタに生まれたタゴールは、数多くの詩や小説、戯曲を書き、詩集『ギタンジャリ』で、アジア人で初のノーベル賞(文学賞)を受賞した。

歌を作る人は、自分の作品がいつまでも人々の心に影響を与えるものであってほしいと願うことだろう。

そして、歌を聴く人もまた、歌に自分の心にぴったりとはまる「ことば」を求めているはずだ。

そんな音楽と人間の理想的な関係が、100年前の「うた」と現代を生きる人々の間に存在している。

この奇跡のような事実を扱っているというだけで、この映画の面白さはもう半分以上決まったようなものである。

この面白さの前では、メロディーの「つかみどころの無さ」は、ほとんどどうでもいい要素なのだ。

『タゴール・ソングス』に出てくる人たちは、プロの音楽家も一般人も、それぞれがタゴールとの間に特別な関係を築いている。

その誰もが愛おしくて、彼らがときに誇らしげに、ときに自分を慰めるかのように歌うタゴール・ソングは、その歌い手の表情や佇まいを含めて、例えようもなく魅力的である。

もう一つ付け加えると、ベンガル人たちと「詩」の距離の近さもたまらなく素敵だ。

女子大生が会話の中で唐突に「私も詩人よ」なんて言い出したりしても、誰にも変に思われたりせず、自然と「無理するなって。君の詩、読んだことないけど」なんて返される。

この映画を見れば、100年も前の「うた」とともに生きることができるベンガルの人々が、きっとうらやましく思えるはずだ。

それに、100年前の「うた」や「ことば」を糧に生きている彼らが、なんだかとてもかっこよくも見える。

さて、そうした「うた」も「ことば」も持たない我々は、どうやって生きてゆこうか。

--------------------------------------

というわけで、パンフの内容と若干重複するところもあるのだけど、ここであらためて映画『タゴール・ソングス』について書いてみたい。

そもそもの話になるが、タゴールという名前を聞いたことがある人でも、「タゴール・ソング」を知らないという人は多いのではないだろうか。(私もそうだった)

1861年、当時イギリス領インドの首都だったコルカタに生まれたタゴールは、数多くの詩や小説、戯曲を書き、詩集『ギタンジャリ』で、アジア人で初のノーベル賞(文学賞)を受賞した。

日本では詩人のイメージが強いタゴールだが、じつはその生涯で2,000曲を超える楽曲を作った「ソングライター」でもあった。

そのタゴールによって作られた「うた」がタゴール・ソングだ。

ヒンディー語では「ラビンドラ・サンギート」、彼の故郷の言葉であるベンガル語では「ロビンドロ・ションギト」という。

タゴール・ソングは今でもベンガルの地で愛唱されており、タゴールの歌とともに生きる人々を綴ったドキュメンタリー映画が、この『タゴール・ソングス』なのだ。

と、さも知った風なことを書いたけれども、これらは全てこの映画を見てから覚えたこと。

正直に言うと、最初にパンフレットの原稿の話をもらった時は、困ったなあと思ったものだった。

タゴールのことは名前くらいしか知らなかったし、100年前の大文学者である彼は、いつも私が追いかけている現代のラッパーやミュージシャンとはあまりにもかけ離れた存在だ。

はっきり言って、何も書ける気がしない。

ところが、気乗りしないまま軽い気持ちで試写を見てみたら、私はすっかりこの映画に夢中になってしまった。

そこに「うた」と人間との理想的な関係が描かれていたからだ。

誰にでも、大切な「うた」というものがあるだろう。

励ましてくれたり、慰めてくれたり、ときに生きる指針を示してくれるような「うた」。

あるいは、それはもっと暗い、やるせない孤独や憂鬱を肯定してくれるような「うた」かもしれない。

多くの人にとって、それは思春期に出会った、自分とほぼ同時代に作られた「うた」なのではないだろうか。

「歌は世に連れ世は歌に連れ」とはよく言ったもので、世の中が変われば人の心も変わるし、時代が変われば新しい歌が必要になる。

だから、ポピュラーミュージックにはその時代や社会で歌われる理由が必ずあるし、そうやって音楽は発展してきた。

ところが、ベンガルでは、現代の音楽だけではなく、100年も前に作られた「タゴール・ソング」が、今もなお個人の魂に寄り添ってくれる「うた」であり続けているのだ。

そのタゴールによって作られた「うた」がタゴール・ソングだ。

ヒンディー語では「ラビンドラ・サンギート」、彼の故郷の言葉であるベンガル語では「ロビンドロ・ションギト」という。

タゴール・ソングは今でもベンガルの地で愛唱されており、タゴールの歌とともに生きる人々を綴ったドキュメンタリー映画が、この『タゴール・ソングス』なのだ。

と、さも知った風なことを書いたけれども、これらは全てこの映画を見てから覚えたこと。

正直に言うと、最初にパンフレットの原稿の話をもらった時は、困ったなあと思ったものだった。

タゴールのことは名前くらいしか知らなかったし、100年前の大文学者である彼は、いつも私が追いかけている現代のラッパーやミュージシャンとはあまりにもかけ離れた存在だ。

はっきり言って、何も書ける気がしない。

ところが、気乗りしないまま軽い気持ちで試写を見てみたら、私はすっかりこの映画に夢中になってしまった。

そこに「うた」と人間との理想的な関係が描かれていたからだ。

誰にでも、大切な「うた」というものがあるだろう。

励ましてくれたり、慰めてくれたり、ときに生きる指針を示してくれるような「うた」。

あるいは、それはもっと暗い、やるせない孤独や憂鬱を肯定してくれるような「うた」かもしれない。

多くの人にとって、それは思春期に出会った、自分とほぼ同時代に作られた「うた」なのではないだろうか。

「歌は世に連れ世は歌に連れ」とはよく言ったもので、世の中が変われば人の心も変わるし、時代が変われば新しい歌が必要になる。

だから、ポピュラーミュージックにはその時代や社会で歌われる理由が必ずあるし、そうやって音楽は発展してきた。

ところが、ベンガルでは、現代の音楽だけではなく、100年も前に作られた「タゴール・ソング」が、今もなお個人の魂に寄り添ってくれる「うた」であり続けているのだ。

まるで、ポピュラー・ミュージックのように。

別に懐古的な老人や、伝統主義者たちだけではない。

ストリートのラッパーや、EDMやデスメタルも聴く音楽ファン、スラム育ちの青年、今風の女子大生まで、誰もがタゴールの「うた」に寄り添われて生きている。

念のために言うと、ここで「ベンガル」と書いているのは、コルカタを含むインド領ウエストベンガル州と、ベンガル地方の東部すなわちバングラデシュの両方のこと、つまりベンガル全域のことである。

別にベンガルに限らなくても、インド人は(南アジア人は、と言ってもよい)伝統をとても大事にしている人々だ。

このブログでもいつも紹介しているように、インドの若手ミュージシャンは、古典音楽の楽器や歌唱法をロックに取り入れたり、伝統音楽をサンプリングしてヒップホップのトラックを作ったりもしている。

ミュージシャンに限らなくても、南アジアには信仰を大事にしている人が多いから、そういう人たちは何百年、何千年前の言葉を日々祈りのなかで唱えていたりもする。

だが、この映画を見る限り、タゴール・ソングは、そういった「俺たちの誇るルーツ」とか「信仰」とは全く違うもののように思える。

別に懐古的な老人や、伝統主義者たちだけではない。

ストリートのラッパーや、EDMやデスメタルも聴く音楽ファン、スラム育ちの青年、今風の女子大生まで、誰もがタゴールの「うた」に寄り添われて生きている。

念のために言うと、ここで「ベンガル」と書いているのは、コルカタを含むインド領ウエストベンガル州と、ベンガル地方の東部すなわちバングラデシュの両方のこと、つまりベンガル全域のことである。

別にベンガルに限らなくても、インド人は(南アジア人は、と言ってもよい)伝統をとても大事にしている人々だ。

このブログでもいつも紹介しているように、インドの若手ミュージシャンは、古典音楽の楽器や歌唱法をロックに取り入れたり、伝統音楽をサンプリングしてヒップホップのトラックを作ったりもしている。

ミュージシャンに限らなくても、南アジアには信仰を大事にしている人が多いから、そういう人たちは何百年、何千年前の言葉を日々祈りのなかで唱えていたりもする。

だが、この映画を見る限り、タゴール・ソングは、そういった「俺たちの誇るルーツ」とか「信仰」とは全く違うもののように思える。

なんというか、タゴール・ソングは、もっと普遍的で、かつ個人的な「うた」なのだ。

タゴール・ソングのテーマはさまざまだ。

『カントリーロード』や『ふるさと』みたいなものもあれば、ブルーハーツの『月の爆撃機』みたいなものもある。

ゲーテの詩みたいなものもあれば、黒人霊歌みたいなものもあるし、最近のアメリカあたりの女性シンガーみたいに「女性を自立した個人として扱ってほしい」と歌うものまである。

いずれにしても、100年も前の歌が、単なる伝統としてではなく、極めてリアルなものとして、現代を生きるベンガルの人々に語りかけているのだ。

映画に出てくる人々の年齢や宗教、階層や立場が極めて多様であるということからも、タゴール・ソングが持つ普遍性が分かる。

タゴール・ソングは、コミュニティや世代の違いを超えて、ベンガルの人々にとって特別な存在なのである。

いったいタゴール・ソングの何が特別なのだろうか。

ここまで書いてこう言うのもなんだが、私はタゴール・ソングの音楽としての素晴らしさについては、じつは今でもよく分かっていない。

メロディーは決してキャッチーではなく、つかみどころがない。

タゴール・ソングのテーマはさまざまだ。

『カントリーロード』や『ふるさと』みたいなものもあれば、ブルーハーツの『月の爆撃機』みたいなものもある。

ゲーテの詩みたいなものもあれば、黒人霊歌みたいなものもあるし、最近のアメリカあたりの女性シンガーみたいに「女性を自立した個人として扱ってほしい」と歌うものまである。

いずれにしても、100年も前の歌が、単なる伝統としてではなく、極めてリアルなものとして、現代を生きるベンガルの人々に語りかけているのだ。

映画に出てくる人々の年齢や宗教、階層や立場が極めて多様であるということからも、タゴール・ソングが持つ普遍性が分かる。

タゴール・ソングは、コミュニティや世代の違いを超えて、ベンガルの人々にとって特別な存在なのである。

いったいタゴール・ソングの何が特別なのだろうか。

ここまで書いてこう言うのもなんだが、私はタゴール・ソングの音楽としての素晴らしさについては、じつは今でもよく分かっていない。

メロディーは決してキャッチーではなく、つかみどころがない。

それに唱歌のようにシンプルに歌われるタゴール・ソングは、インドの古典音楽ヒンドゥスターニーやカルナーティックのように、ヴォーカリストの超人的な技量を味わうものでもないようだ。

シンプルな4拍子やワルツではなく、歌詞に合わせて拍が変わったりするから、リズムも取りにくい。

要するに、言葉を超えて伝わりやすい要素が、ほとんどない音楽なのだ。

これは、きっとまず初めに伝えるべき「ことば」があり、その「ことば」を活かすための抑揚として、メロディーが作られているからだろう。

おそらくだが、タゴール・ソングの本当の良さを理解するには、ベンガル語を正しく理解し、その表現や響きの美しさを感じられるようになることが必要なのではないか。

大詩人タゴールが作った「うた」は、きっと何よりも「ことば」を大事にした「うた」なのだ。

(「ソング」というよりも、「詩」に近いんじゃないか、ということで、私はさっきから「歌」ではなくひらがなで「うた」と書いている)

こんなふうに書くと、タゴール・ソングはベンガル語を解さない我々にとって、音楽的な魅力に乏しい「うた」のように思えてしまうかもしれないが、じつはこのことは、この映画の魅力にほとんど影響を及ぼさない。

シンプルな4拍子やワルツではなく、歌詞に合わせて拍が変わったりするから、リズムも取りにくい。

要するに、言葉を超えて伝わりやすい要素が、ほとんどない音楽なのだ。

これは、きっとまず初めに伝えるべき「ことば」があり、その「ことば」を活かすための抑揚として、メロディーが作られているからだろう。

おそらくだが、タゴール・ソングの本当の良さを理解するには、ベンガル語を正しく理解し、その表現や響きの美しさを感じられるようになることが必要なのではないか。

大詩人タゴールが作った「うた」は、きっと何よりも「ことば」を大事にした「うた」なのだ。

(「ソング」というよりも、「詩」に近いんじゃないか、ということで、私はさっきから「歌」ではなくひらがなで「うた」と書いている)

こんなふうに書くと、タゴール・ソングはベンガル語を解さない我々にとって、音楽的な魅力に乏しい「うた」のように思えてしまうかもしれないが、じつはこのことは、この映画の魅力にほとんど影響を及ぼさない。

歌を作る人は、自分の作品がいつまでも人々の心に影響を与えるものであってほしいと願うことだろう。

そして、歌を聴く人もまた、歌に自分の心にぴったりとはまる「ことば」を求めているはずだ。

そんな音楽と人間の理想的な関係が、100年前の「うた」と現代を生きる人々の間に存在している。

この奇跡のような事実を扱っているというだけで、この映画の面白さはもう半分以上決まったようなものである。

この面白さの前では、メロディーの「つかみどころの無さ」は、ほとんどどうでもいい要素なのだ。

『タゴール・ソングス』に出てくる人たちは、プロの音楽家も一般人も、それぞれがタゴールとの間に特別な関係を築いている。

その誰もが愛おしくて、彼らがときに誇らしげに、ときに自分を慰めるかのように歌うタゴール・ソングは、その歌い手の表情や佇まいを含めて、例えようもなく魅力的である。

もう一つ付け加えると、ベンガル人たちと「詩」の距離の近さもたまらなく素敵だ。

女子大生が会話の中で唐突に「私も詩人よ」なんて言い出したりしても、誰にも変に思われたりせず、自然と「無理するなって。君の詩、読んだことないけど」なんて返される。

そんなベンガル人たちと「ことば」との距離感は、とても好ましいもののように思える。

詩を全然読まない自分が言うのもなんだけど、本当は詩ってもっとこんなふうに身近にあるべきものなんだろうなあ。

いつから「ポエム(笑)」みたいになっちゃったんだろうか。

いつから「ポエム(笑)」みたいになっちゃったんだろうか。

この映画を見れば、100年も前の「うた」とともに生きることができるベンガルの人々が、きっとうらやましく思えるはずだ。

それに、100年前の「うた」や「ことば」を糧に生きている彼らが、なんだかとてもかっこよくも見える。

さて、そうした「うた」も「ことば」も持たない我々は、どうやって生きてゆこうか。

映画『タゴール・ソングス』は、遠いベンガルの人々を見ていたはずなのに、そんなことを思わされる作品である。

--------------------------------------

goshimasayama18 at 21:27|Permalink│Comments(0)